Carlos Uxó y José Antonio Michelena: Realismo socialista y novela policial de la Revolución

Y continuamos nuestro dosier Apuntes sobre el Realismo Socialista III, con este ilustrativo ensayo de los investigadores y ensayistas Carlos Uxó y José Antonio Michelena, sobre uno de los «rubros» más importantes de la relación Ideología-Estado en la isla: la literatura policial.

Gocen.

__________________________

Como indica el breve texto que sirve de introducción al dossier en el que se publica este ensayo, el debate sobre la existencia misma del realismo socialista en Cuba continúa abierto. Posiblemente, entre otras causas, por una confusión que nace de la carencia de un documento único y central que estableciera los parámetros que debían seguir creadores y artistas para atenerse a los principios del realismo socialista. Resulta evidente, sin embargo, que «la cosa» existió, con una fuerza y un peso que gravitó (y quizás sigue haciéndolo) sobre las letras cubanas durante años. Como resulta evidente también que, si bien ningún texto se presentara como el vademécum del realismo socialista cubano, sí hubo uno que acabó por convertirse en el documento de referencia, las «Palabras a los intelectuales», pronunciadas por Fidel Castro en la Biblioteca Nacional en junio de 1961.

Aquellas Palabras aparecen citadas recurrentemente en múltiples debates que se suscitan en los sesenta en torno a literatura, arte, estética, ideología, o filosofía. La colección de textos Polémicas culturales de los 60, compilada por Graziella Pogolotti,ofrece un muestrario perfecto de tal insistencia. A las Palabras acude la veterana comunista Edith García Buchaca en su «esclarecimiento» (léase rechazo) al manifiesto de un grupo de cineastas favorables a una posición abierta respecto a la creación estética (García Buchaca 33). Las cita otro veterano miembro del Partido Socialista Popular, Blas Roca, para polemizar con Alfredo Guevara en un extenso e intenso debate sobre exhibición cinematográfica (Roca 185); el propio Guevara, en su respuesta a Blas Roca (Guevara 236); el músico Juan Blanco, en su defensa de la abstracción en las artes visuales y la música concreta y electrónica (Blanco 6), así como los académicos-funcionarios Mirta Aguirre y José Antonio Portuondo: la primera, en su larga monserga «Apuntes sobre la literatura y el arte» (Aguirre 71); el segundo, en una dilatada polémica con Ambrosio Fornet que rebasa lo literario (Portuondo «Contrarréplica a Fornet. De un prólogo a Soler Puig a la novela de Alain Robbe-Grillet» 315).[1]

Aunque Portuondo, Blas Roca, Guevara, Mirta Aguirre y García Buchaca ocupaban cargos oficiales diversos, con mayor o menor poder, su invocación a Fidel Castro dotaba a sus textos de un peso específico añadido, estableciendo claramente cuál era la matriz desde las que surgía su posicionamiento.

Si cuando estos textos se publicaron —primera mitad de la década de los sesenta— aún existía la posibilidad de mantener un intenso debate con posiciones encontradas, a partir de 1968 las cosas comienzan a cambiar, adquiriendo un tono cada vez más gris que culminaría en el famoso quinquenio. Cualquier tendencia aperturista se topa ese año con la Ofensiva Revolucionaria, los campos de la UMAP y el estallido del caso Padilla, estableciendo una dinámica sin vuelta atrás que se asienta en la Asamblea de la UNEAC de 1969 y culmina en 1971, el año que pudiera considerarse el parteaguas que establece un claro antes y después en la política cultural de la Revolución. Graziella Pogolotti, en su introducción al ya citado Polémicas culturales de los sesenta, lo resume así: «El conflicto surgido en torno al otorgamiento de los Premios UNEAC a Fuera del juego, de Heberto Padilla, y Los siete contra Tebas, de Antón Arrufat, anunciaba confrontaciones que quebrantaron los vínculos con un sector de la izquierda intelectual y precipitaron los cambios en la aplicación de la política cultural consagrados por el congreso de 1971. Una etapa había concluido». (Pogolotti xxiii)

Si bien el caso Padilla fue el de mayor resonancia, con gran repercusión internacional, ya antes de 1971 otros premios y publicaciones habían resultado incómodos para quienes avocaban por una política que estableciera un control más estricto en lo formal y lo temático. Los libros Casa que no existía, de Lina de Feria, y Lenguaje de mudos, de Delfín Prats, ganadores del premio David de poesía de la UNEAC 1967 y 1968; o los volúmenes de cuentos Condenados de Condado, de Norberto Fuentes y Los pasos en la hierba, de Eduardo Heras León —Premio Casa de las Américas 1968 y mención única en el mismo premio en 1970 respectivamente— son buenos ejemplos de ello y acabarían provocando una reacción fulminante respecto a la formación de los jurados de premios literarios. Así, la Declaración del Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura, celebrado en La Habana en abril de 1971, señalaba:

Es insoslayable la revisión de las bases de los concursos literarios nacionales e internacionales que nuestras instituciones culturales promueven, así como el análisis de las condiciones revolucionarias de los integrantes de esos jurados y el criterio mediante el cual se otorgan los premios.

Al mismo tiempo, se precisa establecer un sistema riguroso para la invitación a los escritores e intelectuales extranjeros, que evite la presencia de personas cuya obra e ideología están en pugna con los intereses de la Revolución, específicamente con los de la formación de las nuevas generaciones y que han desarrollado actividades de franco diversionismo ideológico alentando a sus amanuenses del patio. (8)

El discurso pronunciado por Fidel Castro en la clausura del Congreso reiteraba lo establecido en la Declaración y establecía sin ambages la consideración primariamente política de la literatura:

¿Concursitos aquí para venir a hacer el papel de jueces? ¡No! ¡Para hacer el papel de jueces hay que ser aquí revolucionarios de verdad, intelectuales de verdad, combatientes de verdad! (APLAUSOS) Y para volver a recibir un premio, en concurso nacional o internacional, tiene que ser revolucionario de verdad, escritor de verdad, poeta de verdad (APLAUSOS), revolucionario de verdad. Eso está claro. Y más claro que el agua. Y las revistas y concursos, no aptos para farsantes.

Tendrán cabida ahora aquí, y sin contemplación de ninguna clase, ni vacilaciones, ni medias tintas, ni paños calientes, tendrán cabida únicamente los revolucionarios. […] Cómo han estado recibiendo premios esos señores, escritores de basura en muchas ocasiones. Porque independientemente de más o menos nivel técnico para escribir, más o menos imaginación, nosotros como revolucionarios valoramos las obras culturales en función de los valores que entrañen para el pueblo. Para nosotros, un pueblo revolucionario en un proceso revolucionario, valoramos las creaciones culturales y artísticas en función de la utilidad para el pueblo, en función de lo que aporten al hombre, en función de lo que aporten a la reivindicación del hombre, a la liberación del hombre, a la felicidad del hombre. Nuestra valoración es política. (Castro 27-28)

A tono con ese mandato, ese mismo año, el Premio Casa de las Américas se otorgó a La última mujer y el próximo combate, de Manuel Cofiño, el escritor paradigmático del realismo socialista cubano. A partir de ese momento, las orientaciones más o menos directas y de mayor o menor ––obligado–– cumplimiento que se habían venido generalizando desde finales de los sesenta toman un nuevo cariz. De las regulaciones tácitas se pasa a las regulaciones explícitas, a través del «aparato institucional», para decirlo a la manera de Michel Foucault.

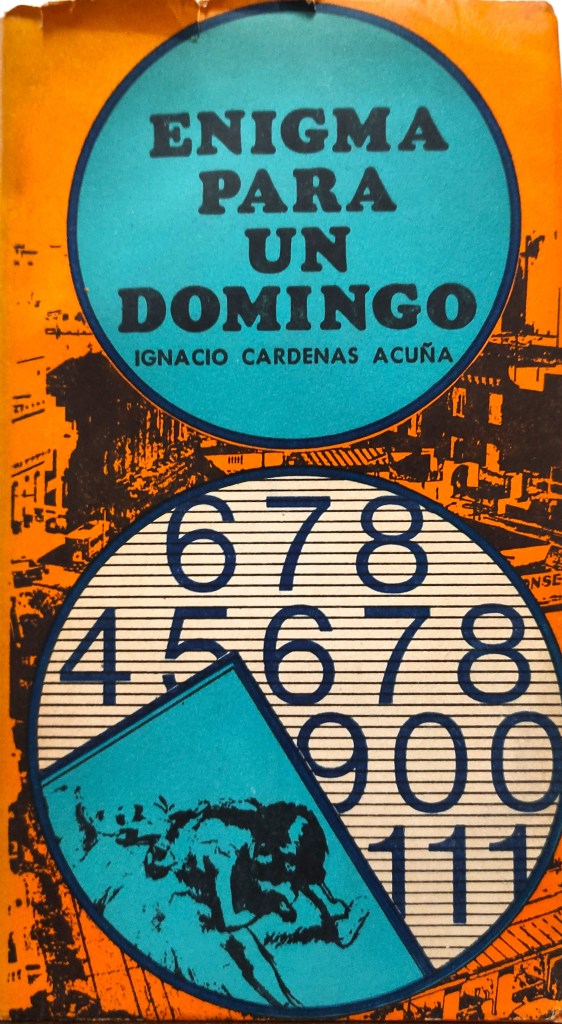

En marzo de ese mismo 1971 se publicó la novela policial Enigma para un domingo, de Ignacio Cárdenas Acuña, que había recibido una mención en el concurso Cirilo Villaverde de la UNEAC. La obra resultaba un producto doblemente anómalo, puesto que era la primera novela cubana de este género publicada tras la Revolución y venía precedida por una tradición local mínima (la novela colectiva Fantoches, algunos cuentos de Novás Calvo, y poco más). Quizás, la popularidad del policial televisivo y radial, o de traducciones —mayoritariamente de libros estadounidenses—, o el hecho mismo de que ofreciera algo inexistente hasta entonces, llevaron a la novela a obtener un éxito súbito e insospechado. Se agotaron rápidamente los veinticinco mil ejemplares de la primera edición, y fue posteriormente traducida al ruso, alemán, rumano, húngaro y ucraniano, en tiradas de más de doscientos mil ejemplares. El fenómeno editorial llamó de inmediato la atención de las instituciones gubernamentales, que con sorprendente rapidez hicieron del género policial uno de los más claros exponentes de lo que se esperaba de la literatura revolucionaria.

El mismo mes en que se publicó Enigma para un domingo, José Antonio Portuondo mencionaba ya en la revista Moncada, del Ministerio del Interior (MININT), la posibilidad de establecer un concurso de literatura policial, y apenas cuatro meses después la misma revista publicaba las bases de la primera edición de lo que vino a llamarse «Concurso Aniversario del Triunfo de la Revolución», convocado por la Comisión de Arte y Cultura de la Dirección Política del MININT (Portuondo «Sobre la novela» 122). Poco después, el 20 de septiembre, la Comisión de Extensión Universitaria de la Universidad de La Habana organizaba un panel sobre el policial en el que Portuondo afirmaba que este género era «utilizable dentro de un concepto comunista de la vida» (Fornet 94).

Si bien la publicación de Enigma para un domingo al mismo tiempo que se celebraba el Congreso de Educación y Cultura parece haber sido mera coincidencia, lo cierto es que, como indica Jorge Fornet, «no hay nada azaroso en el hecho de que el policial cubano viviera su propio boom coincidiendo con el momento de mayor cerrazón ideológica, de más nítida censura y de más acentuada exclusión de escritores» (95). En realidad, el policial revolucionario puede considerarse uno de los máximos exponentes del realismo socialista cubano, un producto editorial pergeñado y apoyado desde las instituciones en el que lo educativo / propagandístico recibía prioridad absoluta sobre lo estético / literario.

La génesis misma del Concurso Aniversario del Triunfo de la Revolución permite entrever algunos elementos que marcarán el desarrollo del policial revolucionario —al menos hasta la década de los noventa––. De acuerdo con Sonia Travieso, entrevistada en 2014, la idea del concurso nace de los hermanos Santiago y Jorge Boullón Despaigne, quienes trabajaban en el Consejo Nacional de Cultura y el MININT respectivamente. Convencidos de que cada una de las dos instituciones en que trabajaban no podrían por sí mismas crear una literatura policial cubana, propusieron establecer una colaboración con el fin último de que a través de esa literatura se diera a conocer el trabajo de los órganos de seguridad en la lucha contra el crimen.

La organización de aquella primera edición del Concurso Aniversario quedó en manos del MININT —una tutela que deja su impronta hasta el día de hoy, como muestra la serie televisiva Tras la Huella––. De hecho, en la primera edición, solo podían concursar miembros del MININT y de las FAR, una política que desaparecería a partir de la segunda convocatoria del premio. En aquellos momentos, el teniente Armando Cristóbal Pérez trabajaba en el MININT en «temas de la contrarrevolución», por lo que decidió presentarse al concurso. Como miembro del MININT, además, tenía acceso a copioso material sobre casos reales, tanto a través de artículos publicados en la revista Moncada, como por casos en los que él mismo trabajaba. En uno de ellos se basó para escribir el libro Explosión en Tallapiedra, con el que resultó ganador.

A partir de ese momento, el Concurso Aniversario y el género policial alcanzaron una notoriedad y popularidad impensables hoy en día, apoyadas por una política editorial de tiradas ingentes, en las que el valor literario resultaba secundario, y que hacen que no sea «posible encontrar otra manifestación que gozara de promoción comparable» (Fernández Pequeño 1994, 31). En un recuento realizado en la revista Enigma de la literatura policial cubana publicada entre 1971 y 1986, se incluyen nada menos que 36 novelas (a las que habría que añadir cuentos, teatro, testimonio y literatura infantil, hasta un total de más de cincuenta obras publicadas). En contexto, estas cifras resultan incluso más asombrosas: en el periodo 1971-1979, 14 de las 59 novelas publicadas en Cuba son policiales, más del 25%, un porcentaje que alcanza el 38% para el periodo 1978 a 1983 (28 de 74 novelas) (Braham 126). De la mayoría de estas novelas se imprimían miles de ejemplares. Podemos ver un ejemplo en las 140 000 copias de Aquí las arenas son más limpias, novela de Luis Adrián Betancourt. Una tirada de tal magnitud para una novela de más que limitada calidad literaria resulta indicativa del afán de hacer del género un producto de consumo masivo con todo el apoyo institucional que pudiera requerir.

El Concurso había echado a andar bajo la égida de José Antonio Portuondo y Félix Pita Rodríguez —quienes serían denominados «los ángeles guardianes de la literatura policial cubana» (Betancourt 3)—, jurados en incontables ocasiones y responsables de diversos escritos que orientaban (en el sentido más restrictivo de la palabra) los parámetros que debían seguir los autores del policial revolucionario. Ambos, por cierto, habían estado vinculados al Partido Socialista Popular, desempeñaron un papel activo en el caso Padilla y se contaban entre los defensores acérrimos del control institucional sobre los escritores.[2] Tanto Portuondo como Pita eran conscientes del doble problema que planteaba la publicación de novela policial en un estado socialista: no solo se centraba en el crimen —el cual se suponía propio de contextos capitalistas y extinguido tras la implantación del socialismo— sino que, como género literario, había nacido en el capitalismo, sistema al cual ofrecía su apoyo discursivo. Es por ello por lo que el desarrollo de la novela policial revolucionaria viene acompañado por la publicación de numerosos textos programáticos que, de manera casi obsesiva, insisten en que la novela policial revolucionaria es un fenómeno nuevo cuya base es la adaptación de un constructo capitalista al nuevo contexto socialista.[3]

En este sentido resulta paradigmático el texto «La novela policial revolucionaria» que José Antonio Portuondo publica en 1973, poco después de la entrega de premios de la segunda edición del concurso. El objetivo del ensayo es demostrar que el policial revolucionario ha superado los dos modelos existentes hasta entonces (el clásico, de procedencia inglesa, al estilo de Agatha Christie o Conan Doyle, y la novela negra de procedencia estadounidense, al estilo de Raymond Chandler o Dashiell Hammett), así como la novela de espionaje (para la que toma como modelo la serie de James Bond de Ian Fleming). A tal fin, Portuondo considera los conceptos de justicia y legalidad en cada uno de estos dos modelos: en el modelo inglés policías y detectives trabajan para defender un sistema legal que es intrínsicamente injusto; en la novela negra, el detective privado se ve obligado a trabajar fuera del marco legal si quiere alcanzar la justicia; la novela de espionaje, finalmente, encarna la defensa de una legalidad injusta mediante la violación sistemática de las normas establecidas por esa misma legalidad. Frente a todos estos modelos, el policial revolucionario se basa en un sistema en el que «es legal lo que es justo» coincidiendo completamente los ámbitos de la legalidad y la justicia. Es decir, lo que se resguarda es un concepto de justicia plasmado perfectamente en un cuerpo legal que, por lo demás, debe ser salvaguardado por el pueblo en su conjunto, y no solo sobre las fuerzas de orden público (Portuondo «La novela policial revolucionaria» 132-33). De tal modo, podría decirse que para Portuondo la defensa del nuevo orden revolucionario exonera al policial de su pecado original —haber nacido en un contexto capitalista y participado en su defensa— convirtiéndolo en un género «que podía llegar a expresar una visión revolucionaria, socialista, de la realidad» (Portuondo «La novela policial revolucionaria» 40).

Este énfasis en la labor didáctica del policial —obviamente relacionada con el realismo socialista— aparece de manera constante en otros textos programáticos de la década de los setenta: para Armando Cristóbal en Cuba el «género policial adquiere una dimensión política y literaria» que Garzón Céspedes considera imposible de situar «al margen del enfrentamiento entre la ideología del capitalismo y la del socialismo», por cuanto un género ideológicamente podrido en contextos capitalistas se ha convertido en «arma concientizadora» que contribuye «al fortalecimiento político e ideológico de los trabajadores» (Cristóbal Pérez 305; Garzón Céspedes 159, 60, 62).

Esta tendencia didáctica (cuando no abiertamente panfletaria) acabó sobredimensionándose y siendo una de las causas principales por las que, en pocos años, el fenómeno policial acabó por desinflarse. Resulta llamativo por lo demás que otro texto de Portuondo publicado también en 1973 parezca alertar (¡apenas dos años después del nacimiento del policial revolucionario!) sobre las consecuencias que podría acarrear un manejo inadecuado de la finalidad educativa del género:

[El] mayor peligro existente en esta clase de relatos es el teque […], es decir, la exposición apologética de la ideología revolucionaria, la propaganda elemental y primaria, el elogio desembozado de los procedimientos revolucionarios, es la forma en que puede degenerar la novela policial entre nosotros. (Portuondo «Novela policial» 131)

Alertas similares, de hecho, se encuentran en otros textos de la época escritos por Imeldo Álvarez, Rogelio Rodríguez Coronel, José María Fernández Pequeño y Desiderio Navarro, ninguno de los cuales pudo conseguir, como advirtiera Alejandro Sandoval, que el policial revolucionario, en lugar de consumarse, acabara por consumirse (Sandoval 60).

En realidad, podría decirse que los mismos textos programáticos que se autoerigían en defensores del policial revolucionario fueron los que lo asfixiaron. Los parámetros que se empeñaban en imponer sus autores fueron multiplicándose, reduciendo cada uno de ellos la libertad creativa —tanto formal como de contenido— de los escritores, hasta convertir el género en una fórmula recurrente e insípida.

La violencia y el sexo quedaron desterrados de esta literatura desde el principio, considerados derivados del policial capitalista. Desaparecieron los detectives privados, reemplazados por infalibles e infatigables equipos formados por miembros de las fuerzas de seguridad, todos ellos cortados con un mismo patrón y difícilmente identificables como personajes más allá del arquetipo. Se normaron igualmente los papeles que habrían de desempeñar el delito, el delincuente, el investigador y resto de los personajes. El primero debía considerarse político, puesto que suponía un ataque a la Revolución, y toda novela debía mostrar explícitamente esa raíz (preferentemente mediante la inclusión de personajes infiltrados desde los Estados Unidos o con deseos de salir ilegalmente de Cuba). Los delincuentes —a los que siempre se prestó la menor atención posible, para evitar cualquier posible atracción— debían ser presentados como seres individualistas no integrados en el proceso revolucionario, relacionados de alguna manera con el extranjero. Con frecuencia, presentaban problemas como un aspecto físico descuidado, falta de atención a su familia o absentismo laboral, y en ocasiones se les presentaba como homosexuales o creyentes (sin importar demasiado de qué religión).

Fuera de investigadores, criminales y víctimas, el resto de los personajes creados en estos moldes debía mostrar el apoyo total y absoluto de la población por el proceso revolucionario —resultaba obligatorio el personaje de la viejita dicharachera que brinda un café al investigador, conoce absolutamente todo lo que ocurre en su cuadra, ofrece gustosamente algún dato que ayuda a resolver el caso y muestra lo importante de la cooperación ciudadana en la lucha contra el crimen—. El suspense, elemento fundamental del género, quedó también descartado, por cuanto resultaba innecesario para la finalidad casi única de los relatos: demostrar la infatigable (y siempre exitosa) lucha de las fuerzas de seguridad del estado, en colaboración con el pueblo en armas.

Que esos parámetros resultaban inevitables lo muestran los datos editoriales: entre 1971 y 1980 la inmensa mayoría de novelas y cuentos policiales publicados en Cuba son ganadores de alguna categoría del premio Aniversario del Triunfo de la Revolución. De tal modo, cualquier escritor que aspirara a ser publicado sabía que debía leer con atención los textos programáticos y tomar nota.

Con todo ello, no es de extrañar que el boom del policial durara apenas entre 1971 y 1978, estirándose de manera artificial hasta el final de los ochenta (la organización del Primer Coloquio de Literatura Policiaca en 1979; la creación en la UNEAC de la Subsección de Literatura Policiaca; la fundación de la Asociación Internacional de Escritores Policiacos en 1986, al frente de la cual estuvo el soviético Semionov). Tampoco es casualidad que aquella primera etapa coincida básicamente con el Quinquenio Gris, o que, como señala Duanel Díaz-Infante, el «deshielo» tras el éxodo de Mariel acabará de hacer del policial revolucionario un fenómeno caduco «en el que resultaba imposible para un escritor cubano poner en una novela policiaca a un buen cederista que luego de informar al policía le brinda una tacita de café. Ello, en todo caso, sería percibido como una cita irónica de todo un discurso literario que es ya, definitivamente, una lengua muerta (Díaz-Infante 164).

La primera etapa del policial revolucionario (1971-1978) produjo sus obras más conocidas: Explosión en Tallapiedra y La ronda de los rubíes, de Armando Cristóbal Përez; No es tiempo de Ceremonias, de Rodolfo Pérez Valero; Los hombres color del silencio, de Alberto Molina; y, sobre todo, Joy, de Daniel Chavarría; El cuarto círculo, de Guillermo Rodríguez Rivera-Luis Rogelio Nogueras, e Y si muero mañana, de Luis Rogelio Nogueras.

La primera novela de Armando Cristóbal, Explosión en Tallapiedra, resulta un producto claramente amateur. Su autor estaba más acostumbrado a escribir informes policiales y a leer textos de la revista Moncada que a crear textos literarios. Tan es así que el MININT no permitió que se publicara el libro hasta 1980, al considerar que determinados detalles se acercaban demasiado a los protocolos de los servicios de inteligencia cubana y podían ser usados por la contrarrevolución. El mismo problema, por otra parte, que aquejaría a La justicia por su mano, de José Lamadrid, o a cuentos y novelas de Luis Adrián Betancourt.

Como ganador de la primera edición del premio Aniversario del Triunfo de la Revolución, Armando Cristóbal publicaría en Bohemia el texto «El género policiaco y la lucha de clases. Un reto para escritores revolucionarios», en el que establecía coordenadas para aspirantes a autores de policial revolucionario. Claro, nadie podía asumir aquellos conceptos mejor que el propio Cristóbal, quien resultó ganador de la segunda edición con La ronda de los rubíes. Aun reconociendo que, literariamente hablando, la segunda novela resultaba mucho mejor que la primera, en el contexto de este artículo resulta interesante la falta de información que el lector recibe sobre el protagonista. Del oficial Julio, al acabar la novela, no conocemos su apellido, su graduación, o cualquier otro dato personal. La intención era clara y, lo que es peor, creó escuela: en su afán por evitar el individualismo, atribuible a los detectives privados, los escritores de policial revolucionario tendieron a no caracterizar a sus investigadores, con el fin de «propiciar que el hombre común y corriente se identifique con ellos y pueda ponerse en su lugar» (Fernández Pequeño 1987, 10). El resultado, en todos los casos, resultaba exasperante, cuando no desconcertante.

No es tiempo de ceremonias, de Rodolfo Pérez Valero, sustituía al investigador único por tres investigadores principales ayudados por los CDR, mostrando de tal manera, como indica en el prólogo José Martínez Matos, que en la Revolución «ya no es el héroe quien con un golpe genial adivina la trama, no es siquiera un grupo especializado, es el pueblo quien, a través de sus organismos de masas resulta un factor importantísimo en la solución del enigma» (7). A su vez, Los hombres color del silencio se convertía en la primera novela de contraespionaje publicada en la Revolución, abriendo un camino que habría de seguirse por décadas (y todavía siguen explorando las novelas publicadas por la Editorial Capitán San Luis).

Las novelas de Chavarría y Nogueras, finalmente, marcan el cénit del policial revolucionario, a partir del cual la caída es imparable. Ambas, por lo demás, muestran acercamientos bien distintos al realismo socialista: Chavarría trata de elaborar una versión cubana de Semionov –cuyos Diecisiete instantes de una primavera habían causado furor en Cuba gracias a su versión televisiva– y crea un investigador tan absolutamente perfecto que, por momentos resulta risible:

Su rutina gimnástica diaria era fuerte: veinticinco minutos de suiza, cuarenta tracciones de bíceps en suspensión de barra, cien cuclillas, cien abdominales con dos kilogramos de contrapeso en la nuca, cuarenta planchas; todo ello precedido de cinco minutos de calentamiento y seguido de cinco minutos de distensión. No era nada del otro mundo, pero le bastaba para gozar de una magnífica forma física, y era, sobre todo, muy económica de tiempo (Chavarría 47).

Nogueras, por el contrario, conseguiría con Y si muero mañana lo que nadie antes que él había conseguido con un relato policial: ganar el Cirilo Villaverde, un premio de literatura «general», no de género. Quizás la única novela del policial revolucionario que valga la pena leer hoy día, Y si muero mañana se resiste a seguir los parámetros de los textos programáticos: introduce una historia de amor, combina tres líneas narrativas, da entrada a un lenguaje por momentos poético, presta una atención inusitada a la individualización y desarrollo del personaje principal y consigue, más allá de lo ideológico, establecer cierta empatía entre protagonista y lector.

La publicación de las novelas de Chavarría y Nogueras resultaron un éxito abrumador que llevó a su traducción en varios países del bloque soviético. También resultaron un espejismo. El peso de tanta normativa que remitía al realismo socialista acabó resultando excesivo para un país en el que, cada vez más, se resistía a abrazarlo. Al año siguiente, Rogelio Rodríguez Coronel advertía sobre «la ideologización excesiva y el maniqueísmo en la exposición de la realidad» en que había caído el policial revolucionario e insistía en la necesidad de llevar a cabo «un tratamiento más profundo de los personajes, de manera que la realidad humana, individual y social, se manifieste en su complejidad […] Ello seguramente redundará en su mayor grado de realismo». (Rodríguez Coronel 67, 72).

Nadie quiso (o nadie pudo) hacerle caso: en las trece siguientes ediciones del concurso Aniversario del Triunfo de la Revolución, en cinco de ellas es declarado desierto en la categoría de novela (1978, 1981, 1984, 1985 y 1990). En otra más (1987) ni siquiera llegó a convocarse, pues se tomó la decisión (posteriormente revocada) de convertirlo en un evento bianual. Las ediciones de 1982, 1983 y 1986, las ganan Daniel Chavarría y Justo Vasco (por separado o en colaboración), dando la sensación de que el concurso es un coto cerrado de imposible acceso. Las restantes (1979, 1988 y 1989) las ganan novelas de mínima calidad, una de las cuales tarda casi veinte años en publicarse.

Para finales de los ochenta, continuar escribiendo literatura policial a partir de los principios del realismo socialista resultaba, cuanto menos, un anacronismo evidente. Más aún cuando, siguiendo la estela del español Manuel Vázquez Montalbán, escritores latinoamericanos como el mexicano Paco Ignacio Taibo II, el chileno Ramón Díaz Eterovic, la brasileña Patricia Melo, o el argentino Mempo Giardinelli, habían venido desarrollando el llamado neopolicial. Centrado en una realidad caótica, posmoderna y citadina narrada con el lenguaje de la calle, en la que la resolución del delito perdía su centralidad en favor de una exploración de la sociedad en la que este acontece, el neopolicial resultaba «una revuelta ético-estética» (García Talaván 72) que de inmediato llamó la atención de un joven escritor que había venido escribiendo las reseñas más negativas del policial revolucionario, Leonardo Padura. Las peripecias que hubo de pasar Padura para poder publicar su novela Pasado Perfecto son quizás el último coletazo de un realismo socialista que se resistía a perder el control del policial. El escritor presentó la novela al Concurso Aniversario del Triunfo de la Revolución y, según ha afirmado él mismo, llegó a enterarse de que había resultado ganador (Epple 57). Sin embargo, para cuando se celebró la ceremonia de entrega de premios, el jurado (que incluía a Imeldo Álvarez, Marta Rojas y Noel Navarro) había cambiado de criterio y las categorías de novela y cuento fueron declaradas desiertas. Si bien el propio Padura ha reconocido que su novela «salía del esquema y a ellos no les interesaba promover ese tipo de novela» (Smith 110) y contaba con un protagonista «demasiado iconoclasta para el gusto establecido desde aquellos años» (Guerra Naranjo 76), la razón oficial para negar el premio a la novela fue mucho más prosaica y reveladora: no se podía premiar una novela en la que el protagonista, el teniente Mario Conde, mantenía relaciones sexuales con una mujer a la que se investiga, relación de la que no da cuenta a su superioridad, rompiendo una norma básica del reglamento policial (Wilkinson 157). Sin negar que este puede haber sido el razonamiento legal para descalificar a la novela (razonamiento, en todo caso, extraliterario), resulta indudable que Padura apunta más certeramente a la causa última de la no concesión del premio a Pasado perfecto: su alejamiento del modelo de policial auspiciado por los organizadores del concurso y el último golpe a un policial revolucionario que, producto del realismo socialista, acababa de firmar su sentencia de muerte. La publicación de la novela en México en 1991 y la posterior decisión del entonces presidente de la UNEAC, Abel Prieto, quien, en contra del criterio del MININT, lo consideró «un libro necesario que tenemos que publicar en Cuba» (Smith 110) pusieron el punto final a la novela policial revolucionaria. Que la novela fuera publicada por la editorial de la UNEAC, organización que tanto apoyo había prestado al desarrollo del policial revolucionario, demuestra hasta qué punto aquel producto anacrónico había dejado de ser viable.[4]

__________

Notas.

[1] A la figura de José Antonio Portuondo dedica Idalia Morejón otro texto en este mismo dossier sobre el realismo socialista. A él nos remitimos para conocer más sobre la figura de quien fuera el primer director del Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias de Cuba y que durante décadas ejerciera una notable influencia sobre el universo artístico y literario cubanos, con marcada responsabilidad en censura y exclusión de escritores y artistas.

[2] Cuando Heberto Padilla presentó Fuera del juego al premio Julián del Casal de la UNEAC, Portuondo era vicepresidente de esta institución y Pita presidente de la sección de literatura. Según Manuel Díaz Martínez, jurado del concurso, Pita Rodríguez le aconsejó que «desistiera de votar» por Padilla; al negarse, Díaz Martínez fue sustituido temporalmente por José Antonio Portuondo (Díaz Martínez 91-92).

[3] Extrañamente, ninguno de esos textos hace referencia significativa a la literatura policial del bloque soviético, como si quisiera presentarse como completamente original un fenómeno que no lo era. Para cuando el policial revolucionario da sus primeros pasos, el género policial ya se había desarrollado en la Unión Soviética, la República Democrática Alemana o Hungría, entre otros.

[4] La investigación realizada por Carlos Uxó para esta publicación está parcialmente financiada, apoyada a través del Australian Research Council’s Discovery Projects funding scheme (proyecto DP240102250).

__________

Referencias.

Declaración del Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura. Revista de la Biblioteca Nacional José Martí 2 (1971): 7-16.

Aguirre, Mirta. «Apuntes sobre la literatura y el arte». Polémicas culturales de los 60. Ed. Pogolotti, Graziella. La Habana: Letras Cubanas, 2007 [1963]. 43-71 [Tomado de Cuba Socialista, Año III, No. 26, octubre de 1963].

Betancourt, Luis Adrián. El boom de la novela policial cubana en los años 70. Manuscrito inédito.

Blanco, Juan. «Los herederos del oscurantismo». Polémicas culturales de los 60. Ed. Pogolotti, Graziella. La Habana: Letras Cubanas, 2007. 233-45 [Tomado de La Gaceta de Cuba, Año II, No. 15, 1 de abril de 1963.].

Braham, Persephone. Crimes against the State. Crimes against Persons. Detective Fiction in Cuba and Mexico. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2004.

Castro, Fidel. «Discurso de Clausura del Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura». Casa de las Américas 65-66 (1971): 21-33. Print.

Chavarría, Daniel. Joy. La Habana: Arte y Literatura, 1977.

Cristóbal Pérez, Armando. «El género policial y la lucha de clases: un reto para los escritores revolucionarios». Por la novela policial. Ed. Nogueras, Luis Rogelio. La Habana: Arte y literatura, 1982. 298-305.

Díaz-Infante, Duanel. Palabras de trasfondo: intelectuales, literatura e ideología en la Revolución Cubana. Madrid: Colibrí, 2009.

Díaz Martínez, Manuel. «El caso Padilla, crimen y castigo». Encuentro de la cultura cubana 4-5 (1997): 88-96.

Epple, Juan Armando. «Entrevista. Leonardo Padura Fuentes». Hispamérica 71 (1995): 49-66.

Fernández Pequeño, José M. Cuba: la narrativa policial entre el querer y el poder (1973-1988). La Habana: Instituto Cubano del Libro, 1994.

Fernández Pequeño, José M. «Teoría y práctica de la novela policial revolucionaria (1973-1978)». Unión, no. 1, 1987, pp. 5-16.

Fornet, Jorge. El 71. Anatomía de una crisis. La Habana: Letras Cubanas, 2013.

Foucault, Michel. «El sujeto y el poder». Revista Mexicana de Sociología 50.3 (1988): 3-20.

García Buchaca, Edith. «Consideraciones sobre un manifiesto». Polémicas culturales de los 60. Ed. Pogolotti, Graziella. La Habana: Letras Cubanas, 2007. 26-34 [Tomado de La Gaceta de Cuba, Año II, No. 28, 18 de octubre de 1963].

García Talaván, Paula. «La novela neopolicial latinoamericana: una revuelta ético-estética del género». Cuadernos Americanos 148 (2014): 63-85.

Garzón Céspedes, Francisco. «El papel del género policiaco en la lucha ideológica». Casa de las Américas 89 (1975): 159-63.

Guerra Naranjo, Alberto. «Sin máscaras con Leonardo Padura». Unión, vol. X, nº34 (1999): 75-80.

Guevara, Alfredo. «Aclarando aclaraciones». Polémicas culturales de los 60. Ed. Pogolotti, Graziella. La Habana: Letras Cubanas, 2007. 233-45.

Martínez Matos, José. «Prólogo». No es tiempo de ceremonias. Rodolfo Pérez Valero, Arte y Literatura, 1974, pp. 7-8.

Pogolotti, Graziella, ed. Polémicas culturales de los 60. La Habana: Letras Cubanas, 2007.

Portuondo, José Antonio. «Contrarréplica a Fornet. De un prólogo a Soler Puig a la novela de Alain Robbe-Grillet». Polémicas culturales de los 60. Ed. Pogolotti, Graziella. La Habana: Letras Cubanas, 2007. 301-17 [Tomado de La Gaceta de Cuba, Año IV, No. 42, noviembre de 1964].

—. «La novela policial revolucionaria». La justicia por su mano. Lamadrid Vega, José. La Habana: Arte y Literatura, 1973. 7-15.

—. «La novela policial revolucionaria». Astrolabio. La Habana: Arte y Literatura, 1973. 127-33.

—. «Sobre la novela policiaca. Respuesta al cuestionario de Moncada». Astrolabio. La Habana: Arte y literatura, 1973 [1971]. 119-24.

Roca, Blas. «Respuesta a Alfredo Guevara (II)». Polémicas culturales de los 60. Ed. Pogolotti, Graziella. La Habana: Letras Cubanas, 2007. 185-88 [Tomado de «Aclaraciones», Hoy, La Habana, viernes, 20 de diciembre de 1963].

Rodríguez Coronel, Rogelio. «Notas para el estudio de la novela policial de la Revolución cubana». Novela de la Revolución y otros temas. La Habana: Letras Cubanas, 1983 [1979]. 59-73.

Sandoval, Alejandro. «Narrativa policial cubana». Plural: Revista cultural de Excelsior 11.8 (1982): 57-64.

Smith, Verity. «Leonardo Padura habla de sus libros». Torre de papel viii-1 (1998): 105-17.

Travieso, Sonia. Entrevista personal con Carlos Uxó, 19 de junio de 2014, La Habana.

Wilkinson, Stephen. Detective Fiction in Cuban Society and Culture. Oxford: Peter Lang, 2006.

Responder