Fabián Zampini: Vaivenes daimónicos / Imaginación crítica y poética de lo indecible en la ensayística de Jorge Luis Arcos

Ciertamente, la instancia de presentación de un libro pertenece al orden de lo festivo; es asimilable a un ritual de nacimiento, a una instancia de re-fundación. Nos brinda la oportunidad de congratularnos por la aparición de un nuevo haz de luminosidad en un mundo signado por la primacía de lo oscuro. Pero el cotidiano acto de nacer se espeja en su contracara, o en su complemento: lo que cesa, que abre, y que cierra, ese círculo, “cuyo centro está en todas partes, y la circunferencia en ninguna” (Borges, 638). Es que, irreductiblemente, “morir es haber nacido” (Borges, 970), y nos sobreponemos recurrentemente a las incontables muertes con la obstinada insistencia de renacer. Ya lo dijo Cesare Pavese:

”La única alegría en el mundo es comenzar. Es hermoso vivir porque vivir es comenzar, siempre, a cada instante. Cuando falta esta sensación –prisión, enfermedad, hábito, estupidez– uno quisiera morir”. (98)

Erramos en la persistencia implicada en el ciclo de lo que nace y lo que muere, lo inaugural y lo que clausura, en el periplo que, con la recurrencia cíclica del mito, se inicia para que, tras afrontar la fiereza del mar embravecido, se pueda, por fin, arribar a Ítaca. Ciertamente, la presentación de un libro –de este libro en particular– implica, justamente, la constatación del cierre de un ciclo de denodado esfuerzo: es haber arribado a Ítaca, reponer fuerzas y, nuevamente zarpar, como tantas veces lo hizo Jorge, como tantas otras, con seguridad, lo hará, familiarizado con la navegación, tan fascinante como azarosa, por esos mares del “pensamiento escrito” (Arcos, 8), tal como él mismo lo sugiere, con prístina clarividencia.

En el espacio carnavalizado de la escritura, hecho de inversiones simbólicas, promiscuidades imaginales, caos ritualizado, del que esta obra, como tantas otras, implica su correlato y su sentido, la traza del recorrido que hoy se cierra (y se reabre) reclama el permiso de la fiesta, la necesidad de la celebración ineludible. Byung-Chul Han, reflexionando acerca del sentido de lo celebratorio y de lo festivo, encuentra precisamente en el ritual de la fiesta “un tiempo de contemplación intensificada” (Han, 72). Las fiestas, nos dice, “iluminan el mundo proporcionando sentido y orientación” (72). Se trata de “un tiempo de apogeo. La fiesta provoca una atemporalidad en la que toda falta de ser es remediada” (72). A contrapelo del tiempo del trabajo, del rendimiento, de la productividad, la fiesta “crea comunidad. Reúne y une a las personas” (72), así como ahora estamos nosotras y nosotros, aquí haciendo comunidad, celebrando a Jorge.

Ese tiempo de contemplación (no otra cosa es la fiesta) está implicado con una instancia de re-ligación, de restablecimiento del “vínculo primario del ser humano con el mundo” (73). En ese orden, resultaría aquí interesante apelar al recurso de la etimología, en tanto dispositivo creativo inherente al tempo de la imaginación. Tal como lo sugiere Borges, “escasas disciplinas habrá de mayor interés que la etimología” (772). Justamente, el término contemplación está anclado en la palabra griega theoría. La etimología –en tanto ética y en tanto procedimiento, es también una genealogía melancólica, la nostalgia irresoluble del tiempo perdido de las palabras– nos enseña que hacer teoría es, significativamente, contemplar. Y contemplar, claro está, no es nada diferente a celebrar. E imaginar.

”Cuando la contemplación era el vínculo primario del ser humano con el mundo, aún tenía una relación con el ser divino sin falta. La palabra griega theoría (contemplación) designaba, en un principio, a la embajada festiva que marchaba hacia un lugar lejano para asistir a la festividad de una divinidad. La contemplación de lo divino es theoría. Se llama theorós a quien es enviado a esa fiesta”. (Han, 73)

Esta celebración, la del pensamiento que se escribe, es también, señaladamente en Jorge, la de la palabra poética, en ese entrelugar indeciso, entrevisto por Paul Valéry, de vacilación “entre el sonido y el sentido” (Agamben, 249), esa víspera o umbral cifrado en la inminencia “de una revelación, que no se produce” (Borges, 635). En ese orden, Jorge se pronuncia con énfasis cuando alude a la incesante relación entre su escritura poética y su praxis crítica en tanto ensayista, “que existió desde el principio” y que “cada vez se manifiesta más” (Arcos, 9). Poesía y filosofía son “los dos pilares de la sabiduría”, añade Jorge, remitiendo a la reflexión de George Steiner (9). Se puede hablar de literatura, resulta posible articular un discurso acerca de las experiencias que ella promueve porque, precisamente, la lectura que se escribe es el correlato de una experiencia que viabiliza una conmoción visceral (como el amor, o como el miedo), que cala en los huesos, en la piel, en el corazón, y que hace de la mera palabra transitiva (en el sentido que Roland Barthes le asigna al término) reconocible en una perspectiva crítica distanciada, una herramienta impotente para capturar ese acontecimiento que solo ‒como sugiere Alain Badiou‒ la palabra poética podrá capturar o transcribir.

Hay algo nodal en ese acontecimiento que no puede ser conceptualizado y que, como apunta Miguel Dalmaroni, solo “podemos nominarlo poéticamente” (18). Y es la escritura ensayística, en tanto forma inherente al estatuto de la crítica, la cual, reconociéndose asimismo “hermanada” con las formas de la poesía, escenifica esa diálogo, simbiosis o consustanciación que aúna reflexión filosófica y formas poéticas de la escritura (Adorno, 11). Giorgio Agamben, a su vez, también reflexiona acerca de este problema al sugerir que la filosofía y la poesía “no son dos sustancias separadas sino dos fuerzas que tensan el lenguaje único en dos direcciones opuestas: el sentido puro y el sonido puro” (18), en un grado tal de imbricación que sería inimaginable pensar en la forma de tales discursividades sin la presencia convergente y constitutiva de ambas (Gnoli, 18-19).

La circunstancia que hoy nos convoca importa para mí diversos y convergentes motivos de regocijo. Implica, por una parte, dar testimonio de un recorrido conjunto iniciado en 2010. Desde ese momento, cuando conocí a Jorge, contemporáneamente con la puesta en marcha del proyecto de la Universidad Nacional de Río Negro, a partir del trabajo compartido en diversos ámbitos de la institución académica, tuve la fortuna de nutrirme de su erudición y su generosidad (la erudición no deja de ser una de las manifestaciones, tal vez de las más nobles, de la generosidad) así como de su calidad humana y, por sobre todas las cosas, de su amistad. Hablo desde una motivación estrictamente personal pero no tengo ninguna duda de que ello es descriptivo de la emoción y el agradecimiento que muchas y muchos de quienes hoy estamos aquí sentimos.

Recibamos estos Ensayos daimónicos que, nuevamente, la generosidad de Jorge ha hecho posible que circulen entre nosotros, textos que, por otra parte, dan cuenta de un diálogo, fructífero y apasionado, entre la dimensión reflexiva implicada en la crítica literaria y la tarea docente, territorios ambos en los que, huelga insistir al respecto, Jorge ha dejado una huella que perdurará en nosotros.

Fue justamente, a instancia de Jorge, que me aproxime a la obra de Patrick Harpur. Lo daimónico se identifica, desde la perspectiva de Harpur, que es la de Jorge, con lo ambivalente, es decir, lo “liminar, o crepuscular: linde, confín, frontera, horizonte, encrucijada, zona porosa, cresta de ola, país de al lado, etcétera), incluso rito de paso, iniciaciones” (Arcos, 7). Se configura en tanto clave del mundo imaginal; allí, en ese espacio intermedio, ámbito de la imaginación más genuina, entramado por convergentes dispositivos mitológicos y arquetipales, por lo feérico, lo chamánico, daimones, ángeles caídos, genii loci, sidhe, siempre jugando al límite, a ambos lados de la demarcación, hibridizando los diferentes planos de la realidad, tendiendo puentes que desdibujan las polaridades sesgadamente oposicionales (espíritu y materia, consciencia e inconsciencia, razón y fantasía) para sintetizarlas, para, saludable e imprescindiblemente, oximoronizar la vida, tendiendo a una problematización de las referencias sesgadamente binarias y dualistas, de las matrices teóricas que han establecido el andamiaje del pensamiento de eso que llamamos occidente, de eso que llamamos modernidad. La visión daimónica apuesta a una vía de sanación personal y de reencantamiento del mundo. Y es, asimismo, “imaginación del pasado y memoria del futuro” (Arcos, 339): una doxa epifánica, una poética del nombre secreto, ese meollo tan enigmático como luminoso, asediado por Juan L. Ortiz, por ejemplo, cuando alude a Entre Ríos, su provincia:

”Como podría decirte, oh tú, el que no puede decirse” (Ortiz, 578).

En cada uno de nosotros interviene un daimōn personal, como los referidos por Platón en la República, que “nos son asignados al nacer y controlan nuestro destino” (Harpur, 30), acaso asimilables al genius latino, la daēnā zoroastriana iraní o al “ángel de la guarda” de la tradición cristiana, que guía la realización del destino singular. Pero la conceptualización de ese daimōn puede resultar, a menudo, problemática: su naturaleza fronteriza, que oscila entre órdenes divergentes, lo torna ambivalente, contradictorio, indescifrable…

En ese sentido, resulta iluminadora la perspectiva propuesta por Giorgio Agamben acerca de genius, ese “dios al cual todo hombre es confiado en tutela en el momento de su nacimiento” (7). No solo somos yo y mi conciencia individual sino que, más bien, desde el nacimiento hasta la muerte, la percepción de la mismidad y la singularidad coexiste en nosotros con una dimensión impersonal, pre-individual (9). Somos seres hechos “de dos fases; un ser que resulta de la complicada dialéctica entre una parte no (todavía) individuada y vivida, y otra parte ya marcada por la suerte y por la experiencia individual” (10).

Genius, el dios singular, protector de cada persona, vinculado a su nacimiento (genius deriva de gignere, “engendrar”), implicaría una ética de la coexistencia con nosotros mismos y con lo plural de lo que estamos hechos.

”Genius es nuestra vida en cuanto no nos pertenece, entonces debemos responder de cosas de las cuales no somos responsables […] Todos terminamos en alguna medida pactando con Genius, con aquello que no nos pertenece”. (Agamben, 15-16)

Entre esas dos orillas, abismadas, abismales, erramos. Y leyendo a Jorge, cual el mítico barquero, nos dejamos llevar, pendulando entre una y la otra, para perdernos y, acaso, reencontrarnos en una tercera orilla, o en otra, que no existe:

”Y se rosa, doradamente, todo, todo, el aire…

Y el aire pierde la orilla…” (Ortiz, 805)

_____________

Referencias bibliográficas

Adorno, Theodor W. “El ensayo como forma”. Notas de literatura. Barcelona: Ariel, 1962, 11-36.

Agamben, Giorgio. “El final del poema”. El final del poema. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2016, 249-258.

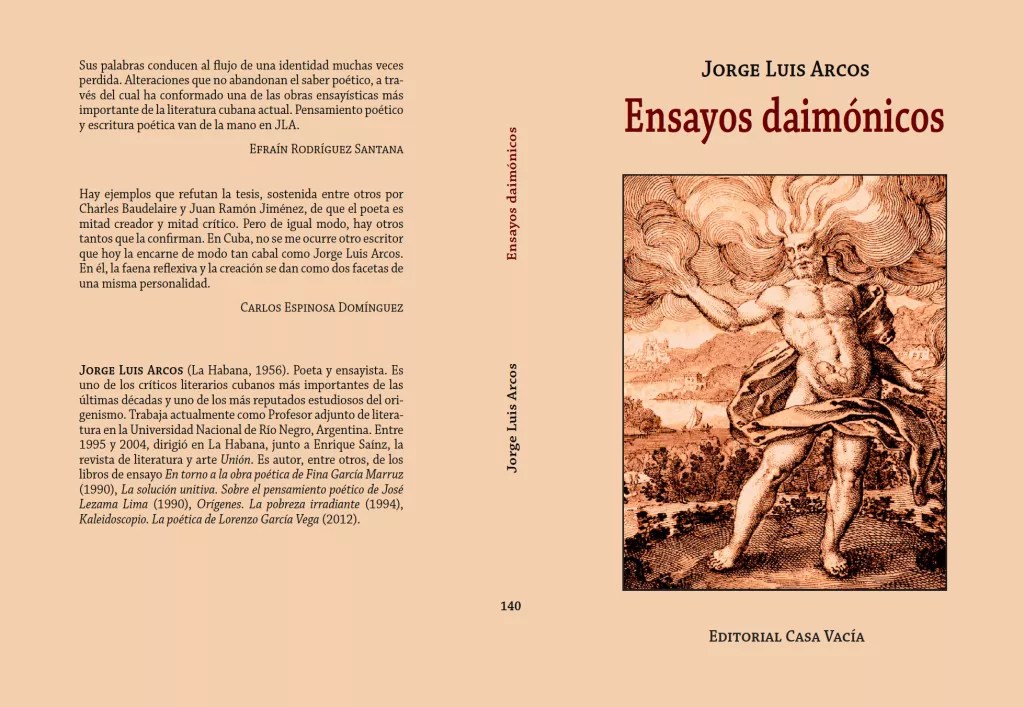

Arcos, Jorge Luis. Ensayos daimónicos. Richmond: Editorial Casa Vacía, 2024.

Badiou, Alain. “El recurso filosófico del poema”. Condiciones. México: Siglo XXI, 2003, 83-96.

Borges, Jorge Luis. “La esfera de Pascal”. Otras inquisiciones. Obras completas. Buenos Aires: Emecé, 1974, 636-638.

—. “Sobre los clásicos”. Otras inquisiciones. Obras completas. Buenos Aires: Emecé, 1974, 772.

—. “La muralla y los libros”. Otras inquisiciones. Obras completas. Buenos Aires: Emecé, 1974, 633-635.

—. “Milonga de Manuel Flores”. Para las seis cuerdas. Obras completas. Buenos Aires: Emecé, 1974, 970.

Dalmaroni, Miguel. “¿Qué se sabe en la literatura? Crítica, saberes y experiencia”. Santa Fe: UNL, 2008.

Gnoli, Antonio. “Agamben, una bella imposibilidad”. Ñ. 25 jun 2016: 18-19.

Han, Byung-Chul. Vida contemplativa. Buenos Aires: Taurus, 2025.

Harpur, Patrick. El fuego secreto de los filósofos. Girona: Atalanta, 2006.

Ortiz, Juan L. Obra completa. Santa Fe: Centro de Publicaciones Universidad Nacional del Litoral, 1996.

Pavese, Cesare. El oficio de vivir. El oficio de poeta. Barcelona: Bruguera Alfaguara, 1979.

_____________

San Carlos de Bariloche, 9 de octubre de 2025

Responder